助手セバスチャン

助手セバスチャン不動産の広告を見ていると「(地番)」などと記載されていることがあるのですが、地番と住所は別物ですか?

地番と住所は別物です。キャンプ場だと未開拓の山間部の場合もあるかもしれませんが、通常そのような場所には住所はなく、地番で土地の場所を区別しています。

お客さんの来場や郵便物、宅配便の配送など、日常生活でなくてはならない住所。

元々建築物がある土地ならば悩むことはありませんが、何も建物が建っていない更地の場合、一体どうすればいいのか疑問を持つことと思います。

住所がない場所の場合、新たに住所の申請などをすればいいのでしょうか?

住所がない場合、郵便や配達といった面で不便を被ることが想定されますね。対策として住所の取得を検討すると思いますが、まずは地番と住所の成り立ちを見てから考えていきましょう。

そもそも「住所」とは?

私たちが普段何気なく口にする住所ですが、これは「住居表示に関する法律」という法律に基づいて設定されているもので、実は日本のすべての土地に当然存在するものではありません。

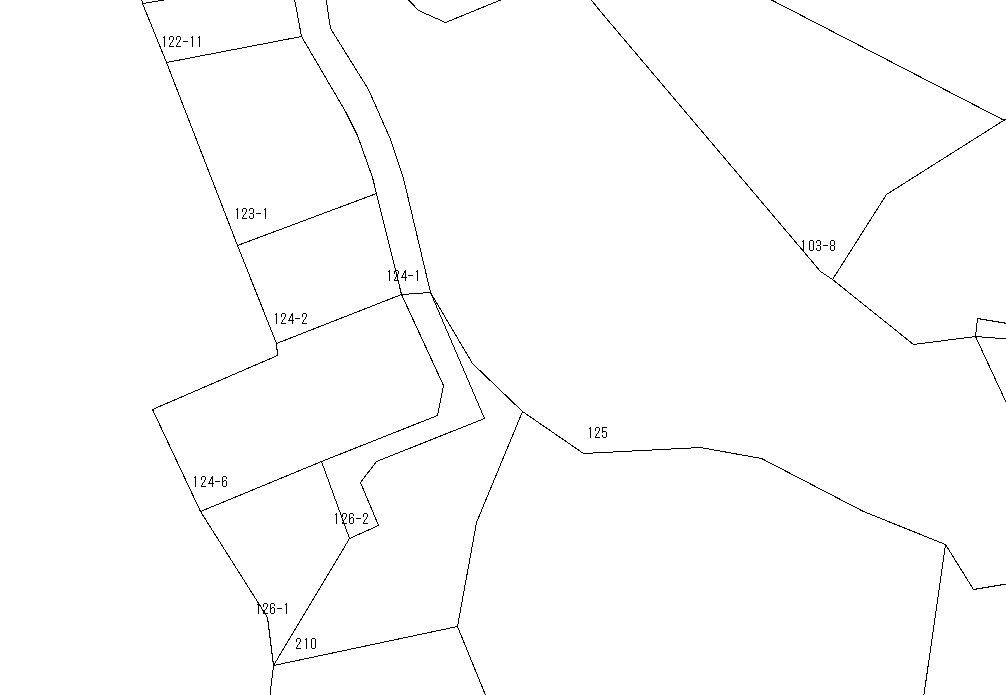

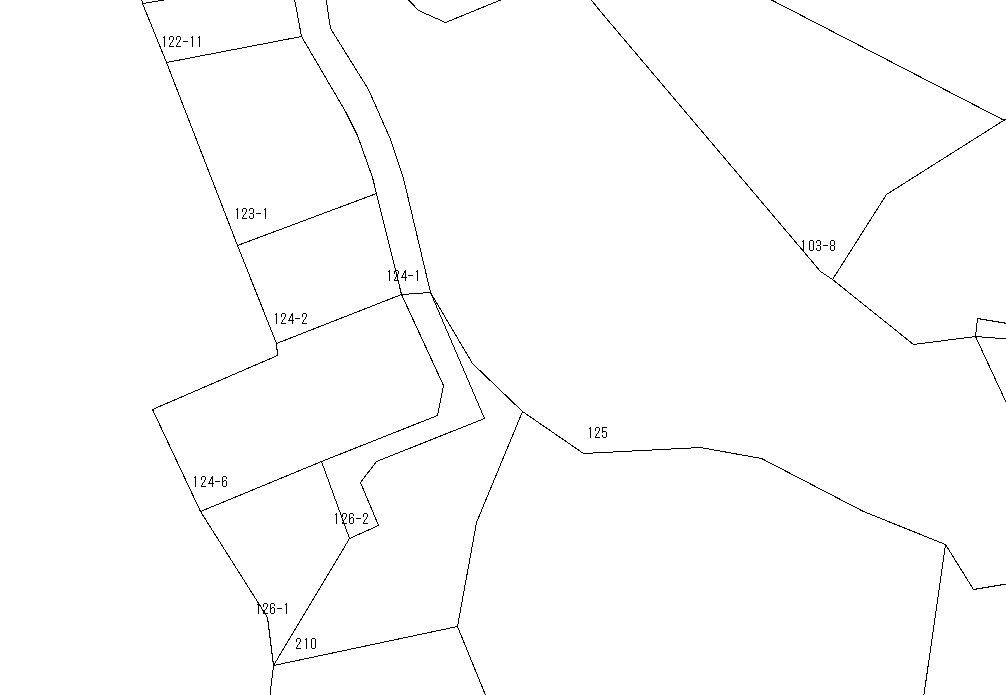

土地は「筆」と呼ばれる単位で区分けされており、1つひとつの土地には「地番」と呼ばれる、登記制度上の番号が割り振られます。このおかげでどの土地がなんという名前で誰の所有物なのか、管理がしやすくなり、不動産取引上はこの「地番」でやりとりします。

つまり、そもそもすべての土地は「地番」という個々の番号を持っているので、制度的には地番=住所と考えられそうです。しかし、そうではありません。

土地は最初に区分けされた範囲から、様々な都合によって、その範囲を更に分けたり、あるいは合体させたりということを繰り返しています。この結果、地番表示が複雑化し、郵便の配達や行政手続きなどに支障をきたすようになりました。そこで登場したのが「住居表示制度」であり、一般的に「住所」と呼ばれるものはこの住居表示制度によって設定されたものです。

登記上の割り振り番号とは別に、各建物に「住居表示」を割り振ることで、郵便など日常生活的な利便性を向上させる、その役割を担うのが「住所」なのです。

「住所」を設定するには?

ここまででお分かりかと思いますが、住居表示制度に基づく「住所」はどんな場所でも必ずあるわけではありません。

住居表示制度は地番が複雑化しやすい市街地を中心に設定されています。そのため、住居表示制度自体を実施していない自治体もあります(例:千葉県市原市)。また、住居表示制度を実施している自治体でも、住居表示は建物の存在を前提としているため、何も建っていない土地には住所は割り当てられていません。

このように、住所がない地域や場所においては、地番を住所として使用しています。

キャンプ場に住所を設定するには?

以上から、もし山の土地を開拓してキャンプ場を作るような場合には、まずは住居表示制度を実施しているか、実施している場合は住所の取得が可能かを、自治体の管轄行政(市民課など)に確認します。一般的に建築物がある場合には新築届などと共に住居表示の届出を行うので、管理棟などの建築物を新築する場合は、建築会社に相談してみましょう。

住所の取得ができない場合には、「地番」を住所として活用することを検討しましょう。地番で郵便や宅配が問題なく届くのか?については、住居表示の実施の有無や周辺地域の住所割り当て状況など地域性によるので、事前に調べておいた方がよいでしょう。

なるほど、住所も奥が深いんですね。

普段気にしていない事柄も、実は行政制度に基づいて運用されていた、ということは意外と多いんです。面白いですよね。